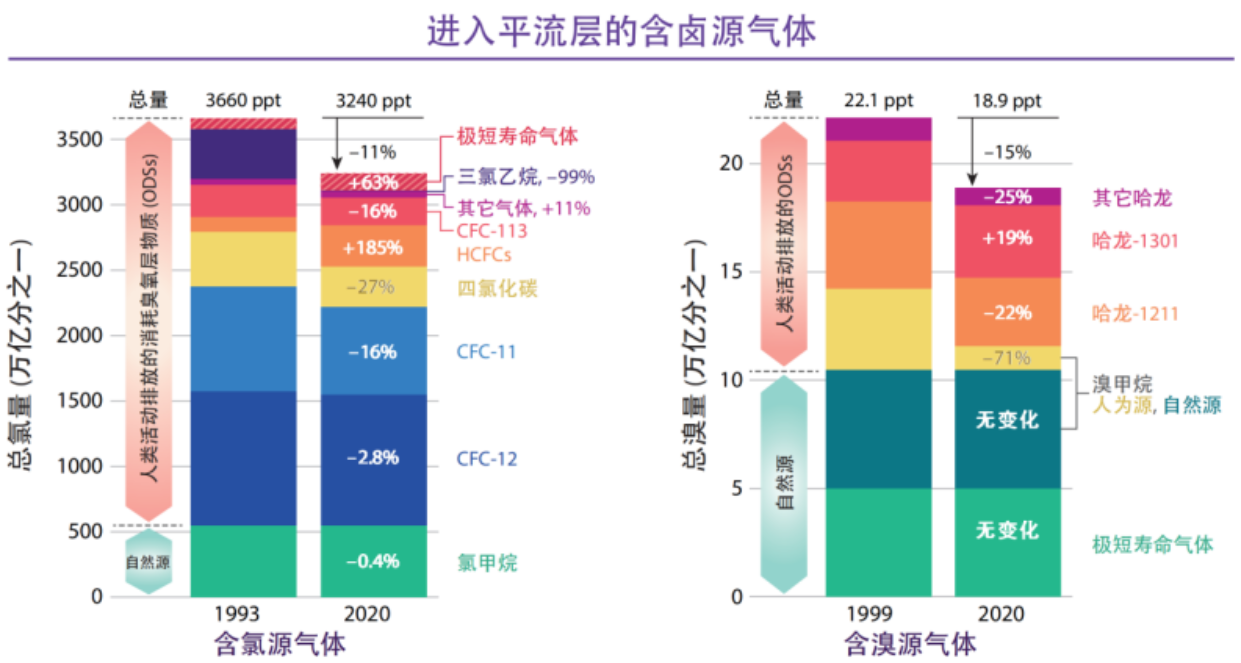

自国际社会于1985年和1987年分别签署《保护臭氧层维也纳公约》和《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》,全球范围内开展了“补天”行动,逐步淘汰包括氟氯化碳(CFCs)、氟氯烃(HCFCs)以及哈龙等消耗臭氧层物质(ODSs)的生产和消费。目前,除HCFCs之外,绝大多数生产的受控物质已经被成功淘汰;最新研究显示,全球臭氧层正处于逐步恢复当中。

然而,四氯化碳(CCl4)作为最早受控的关键物质之一,过去20余年期间其基于大气观测反演的排放量一直高于采用各国报告生产和消费量计算的排放量超万吨/年。四氯化碳排放问题也是自2005年以来《蒙特利尔议定书》缔约方大会每年都会涉及的议题。与主要是延时排放的CFCs和哈龙不同,被认为是瞬时排放的四氯化碳,却在2010年全球禁止其生产和使用后依然维持高水平排放量,成为制约臭氧层进一步恢复的重要因素之一。

图1 大气中主要消耗臭氧层物质(含卤源气体)对平流层卤素贡献。来源:《臭氧损耗科学评估:2022》

为进一步解释四氯化碳“未知来源”排放,厘清臭氧层恢复过程中仍存在的潜在威胁并助力全球臭氧层保护进程,北京大学胡建信教授团队联合多方科研力量,聚焦于全球四氯化碳“来源缺口”这一长期未解的科学问题进行研究。

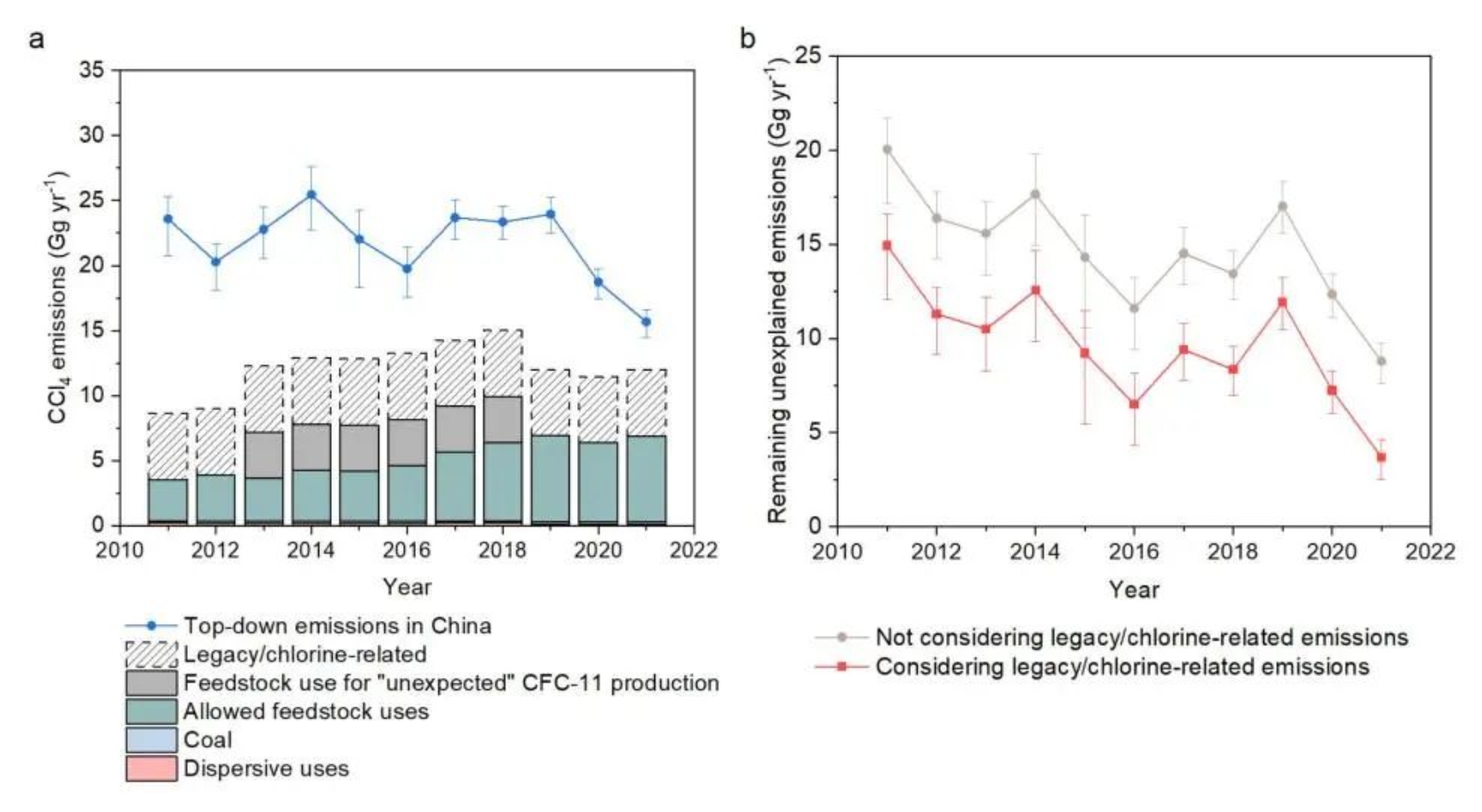

研究团队基于中国多个站点的大气连续观测数据关注中国四氯化碳的排放量。针对观测数据中“浓度跨度大、采样频次不一”的特点,团队优化并构建了一套分层级的贝叶斯数值反演框架,结合非高斯分布假设和马尔可夫蒙特卡洛采样方法,实现了对2011至2021年间中国四氯化碳排放量的高精度、自上而下估算。结果表明,中国过去十余年的四氯化碳年排放量大致稳定在16-25千吨/年的范围。

过去一些全球性研究认为,全球四氯化碳排放缺口很大程度上可能来自甲烷氯化物相关生产活动中的排放。然而,本研究发现,尽管近年来中国的甲烷氯化物生产和四氯化碳作为原料的使用显著增长,但中国的四氯化碳排放量并未同步增加,反而略有下降。研究发现中国排放量在全球四氯化碳总排放中所占比例,低于其在全球甲烷氯化物产量中的占比。此外,研究认为,全球其他国家可能仍存在显著的历史遗留排放和氯相关工业中的副产排放,例如一些历史消费量较高的发达国家,对全球四氯化碳排放的贡献不容忽视。这些排放来源亦应引起国际社会的关注与重视。

研究进一步整合最新工业生产、消费数据及潜在排放来源信息,采用自下而上的清单方法系统梳理中国四氯化碳的排放结构。结果发现,中国四氯化碳总排放量中有相当比例的排放尚无法通过任何现有已知来源——无论受控还是非受控来源——进行解释。这部分“未知来源”排放占据了全球总排放缺口约一半。值得注意的是,研究发现这部分无法解释的“未知排放”在近年呈现出逐步下降的趋势,到2021年已降低至较低水平。然而,四氯化碳作为生产新一代替代物质(如氢氟碳化物HFCs和氟烯烃HFOs)的原料用途仍被允许,研究发现这部分排放呈现持续上升趋势,逐渐在近年来成为主要的排放来源之一。

图2 中国四氯化碳排放来源解析

本研究成果为中国及全球其他国家评估与应对四氯化碳遗留排放提供了重要依据。2025年4月,生态环境部联合多部门发布《中国履行〈关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书〉国家方案(2025—2030年)》,进一步强化对四氯化碳豁免原料用途的生产配额管理,并提出加强副产排放的监测和管控,推动保护臭氧层履约工作的持续深化。

研究成果以“Persistent emissions of ozone-depleting carbon tetrachloride from China during 2011-2021”为题于2025年6月23日发表于《自然·地球科学》(Nature Geoscience)。北京大学环境科学与工程学院2022届博士毕业生安民得(现为美国麻省理工学院博士后研究员)为论文的第一作者,北京大学胡建信教授、复旦大学姚波研究员和安民得为文章的共同通讯作者。

论文链接:.

https://www.nature.com/articles/s41561-025-01721-4?utm_source=rct_congratemailt&utm_medium=email&utm_campaign=nonoa_20250623&utm_content=10.1038/s41561-025-01721-4